- ガソリン価格の最新データ

- 過去10年間のガソリン価格の推移と高騰の理由

- ガソリン価格の仕組み

最近では電気や燃料電池など脱石油に向けた自動車の多様化が進んでいますが、それでもガソリンは主燃料であり続けています。

現在、ガソリン価格が高騰しているので「こんな状況、いつまで続くの?」とガソリン価格の動向が気になるドライバーも多いでしょう。

また、ガソリン価格が変動する要因について関心を抱いている方もいるはずです。どのように価格が決まるのか、社会の状況や世界情勢などがどのように関わっているのか、などなど。

- 2024年12月中頃からガソリン価格が値上がり

- 値上げの原因は政府によるガソリン補助の段階的な縮小

- 2025年1月16日からのガソリン小売価格は1Lあたり5円ほど上昇する見込み

この記事ではガソリン価格の最新データや推移予想のほか、ガソリン価格の仕組みや変動要因などを分かりやすくまとめています。

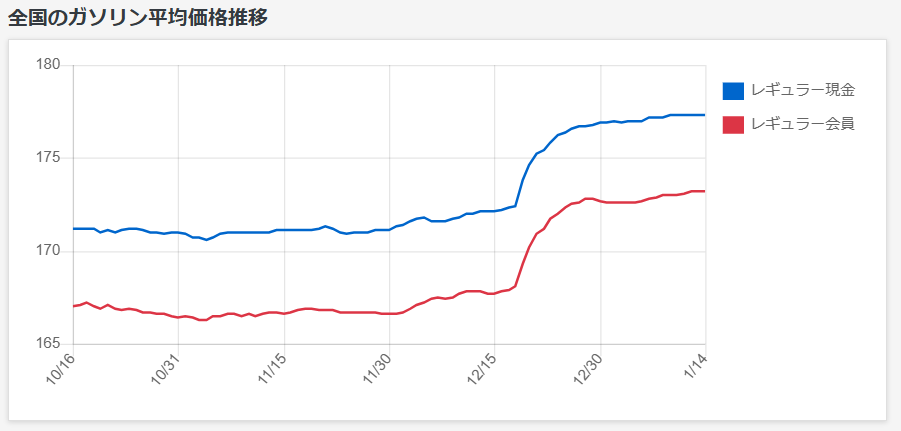

【2025年】最新ガソリン価格の推移

2024年12月中頃からガソリン価格が値上がりしています。

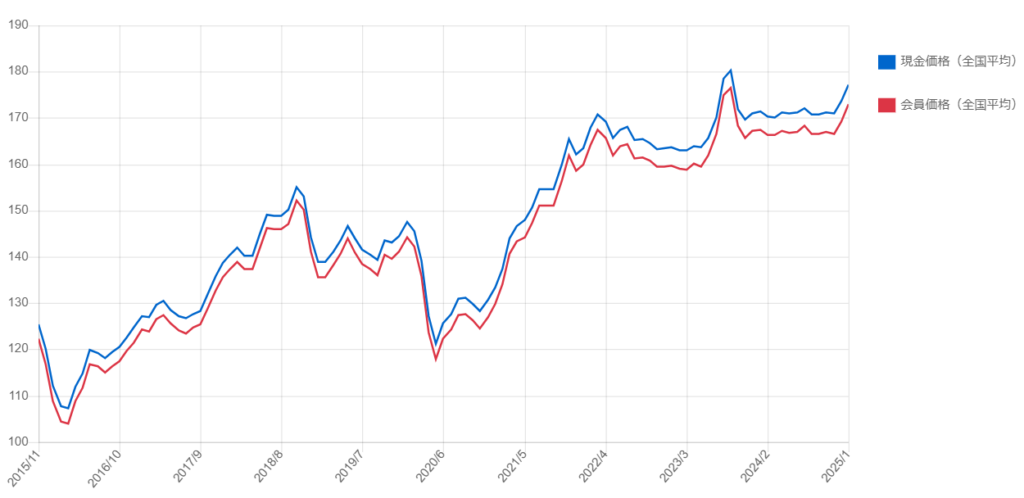

上図の推移で見ると2024年10月16日から12月10日までは現金価格が約171円で横ばいになっているのがわかります。それが2024年12月19日には173.8円と値上がり、2025年1月9日には177.3円にまで上昇しました。

値上げの理由は2024年11月に政府が公表したガソリン補助の段階的な縮小です(詳しくは経済産業省資源エネルギー庁「燃料油価格激変緩和補助金」)。

補助金の削減により、2025年1月16日からのガソリン小売価格は1Lあたり5円ほど上昇する見込みです。

今現在のガソリン価格を知りたい方はガソリン価格比較サイトgogo.gsをご覧ください。

地域別のレギュラー平均価格ランキング

| 都道府県 | 価格 |

|---|---|

| 和歌山 | 168.5円 |

| 青森 | 171.2円 |

| 岩手 | 171.4円 |

| 奈良 | 171.6円 |

| 愛知 | 172.2円 |

| 熊本 | 172.9円 |

| 千葉 | 173.1円 |

| 茨城 | 173.2円 |

| 三重 | 173.8円 |

| 埼玉 | 173.9円 |

| 長崎 | 174.2円 |

| 東京 | 175.1円 |

| 栃木 | 175.3円 |

| 新潟 | 175.3円 |

| 北海道 | 175.4円 |

| 福井 | 175.6円 |

| 秋田 | 175.7円 |

| 神奈川 | 175.7円 |

| 岐阜 | 175.8円 |

| 福岡 | 175.9円 |

| 兵庫 | 176.0円 |

| 富山 | 176.7円 |

| 群馬 | 176.9円 |

| 佐賀 | 177.0円 |

| 宮城 | 177.3円 |

| 山梨 | 178.0円 |

| 大阪 | 178.0円 |

| 徳島 | 178.0円 |

| 愛媛 | 178.4円 |

| 京都 | 178.7円 |

| 石川 | 179.1円 |

| 大分 | 179.2円 |

| 広島 | 179.4円 |

| 香川 | 179.5円 |

| 滋賀 | 179.6円 |

| 鹿児島 | 179.8円 |

| 静岡 | 179.8円 |

| 岡山 | 180.4円 |

| 宮崎 | 180.6円 |

| 福島 | 181.2円 |

| 鳥取 | 181.8円 |

| 山口 | 182.9円 |

| 島根 | 182.9円 |

| 山形 | 186.2円 |

| 長野 | 188.9円 |

| 高知 | 189.5円 |

| 沖縄 | – |

この表は2025年1月14日時点で gogo.gsに投稿されたガソリン平均価格です。

全国のガソリン(レギュラー)の平均価格は177.3円です。

和歌山が最も安値で170を切っています。岡山から以下9県は180円を超えており、高知県については190円に届きそうな高値です。

地域によってなぜガソリン価格に違いがあるのかといえば様々な原因が挙げられます。

例えば、ガソリンの作られる製油所に近い地域では輸送費も安くあがるのでガソリン価格は安くなります。地域内に競合する店舗数が少なければ価格が高くなりやすいです。

10年間のガソリン価格の動向

過去10年間のレギュラーの現金価格を見ると、まず目立った高騰の動きがあったのが2018年で、6カ月ほど150円台が続きました。

この高騰の原因はOPEC(石油輸出国機構)による協調減産––産油国が協調して世界の原油産出量を減らす取り組み––や、アメリカによるイランへの経済制裁––イラン産石油が減ることへの懸念––などが主として挙げられます。

2019年は140円台、2020年には一時120円台まで値が下がりましたが、2020年末から上昇しています。

| 年月 | ガソリンの現金価格 |

|---|---|

| 2020年5月 | 121.2円 |

| 2020年12月 | 130.7円 |

| 2021年2月 | 137.3円 |

| 2021年5月 | 147.9円 |

| 2021年7月 | 154.6円 |

| 2021年11月 | 165.4円 |

| 2022年3月 | 170.0円 |

| 2023年1月 | 163.6円 |

| 2023年8月 | 178.5円 |

| 2023年9月 | 180.3円 |

2021年の高騰はコロナのワクチンが普及し、国際的に経済活動が活発に動きだしつつあり、原油の需要が高まったからだといわれています。その一方で、産油国はコロナの再拡大によって再び原油が余ってしまうことを懸念しており、高まる需要に対する大幅な増産には慎重な姿勢をとっています。

そのため、需要と供給のバランスが崩れ、原油の調達コストが高くなり、ガソリン価格が値上がりしてしまいました。

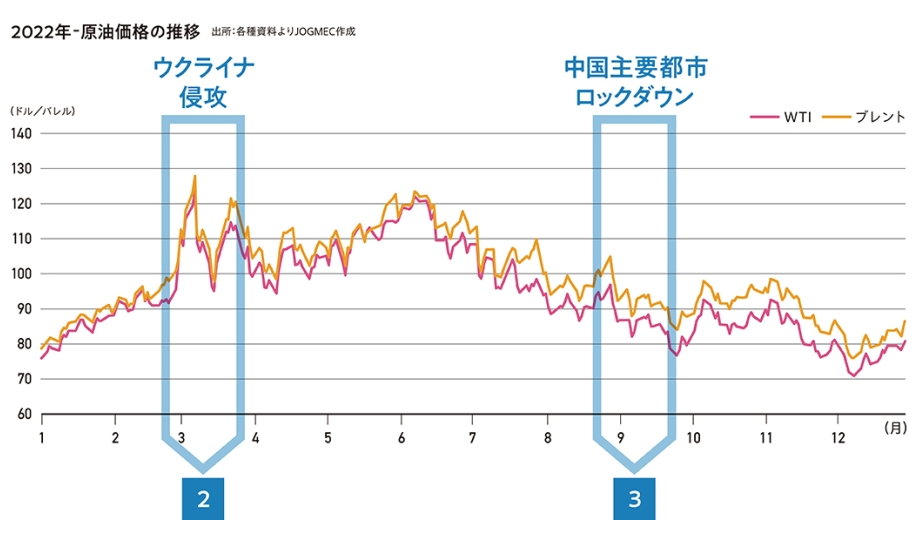

2022年3月には170円に達し、2023年9月にいたっては180.3円でした。この頃、ロシアによるウクライナ侵攻や円安の影響等を理由に高騰。

| 年月 | ガソリンの現金価格 |

|---|---|

| 2023年9月 | 180.3円 |

| 2023年11月 | 169.6円 |

| 2024年7月 | 172.1円 |

| 2025年1月 | 177.2円 |

そこから値が下がって2023年11月頃から2024年の11月の一年ほどは171円前後。

しかし、2024年12月18日を境に値が上がり、1月9日には177.3円にまで達しました。前に述べたとおり、2024年11月に政府が公表したガソリン補助の段階的な縮小が原因です。

ガソリン価格はどうやって決まる?

今からガソリン価格はどうやって決まるのか、その変動要因は何なのかを見ていきましょう。

そのためにガソリンや石油市場などの基礎知識から順に説明したいと思います。

原油とガソリンの関係

ガソリンや灯油、軽油や重油、プロパンガスは全て石油(原油)から取れます。

地下から取り出した石油(原油)は高温で蒸留すると、その過程でガソリン、軽油、重油、灯油などに分離されます。

原油からガソリンだけを生産するということはできないみたいで、原油を精製するとガソリンや灯油などが同時に一定の割合で生産されます。

石油(原油)は母親で、ガソリンはそこから作られる子供のようなものなので別物です。

「ガソリン価格」についてのニュース記事などを読んでいると、「原油価格の高騰」などといった言葉を目にしますが、これはガソリン価格を指しているわけではないので、こういった語の区別をしておきましょう。

しかし、二つの関係から分かるように、原油価格とガソリン価格は深い関わりがあります。

ガソリン価格の変動には様々な要因が複合していますが、原油価格はその大きな影響を与える要素になっています。

日本の石油消費量とバレルについて

1日あたりの石油の消費量の多い国のなかで日本は世界で6番目というデータがあります。(参照:外務省「1日あたりの石油せきゆの消費量しょうひりょうの多い国」)

日本の1日あたりの石油消費量は334.1万バレルです。(※2021年度のデータ)

石油の話でよくバレルという単位が登場するので、簡単にだけ説明しておきます。

1バレルは約159リットル。よく見かける灯油用のポリ容器(18ℓ)で換算すると約9缶分にあたります。

日本では原油を輸入し、国内でガソリンを精製

日本の場合、ガソリンの原料となる原油は99.7%を海外から輸入し、国内の製油所でガソリンへと精製するという形をとっています。

日本は輸入量の85%以上を中東産の原油に依存しています。

経済産業省の2019年8月30日の石油統計速報によると、最大の輸入元はサウジアラビア(約33.2%)、ついでアラブ首長国連邦(約29.7%)、カタール(約9.7%)、クウェート(約7.1%)、ロシア(約5.3%)という順になっています。

原油価格とガソリン価格は連動している

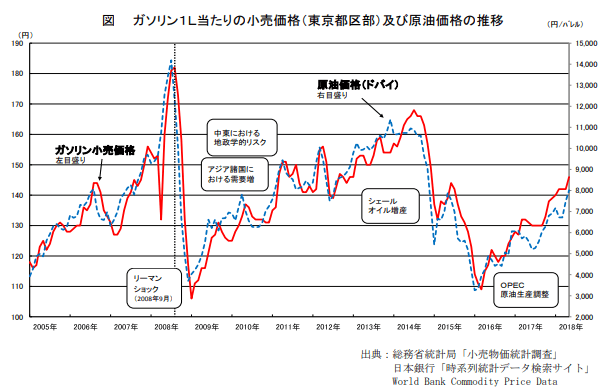

上の表の赤い線は「ガソリン1ℓあたりの小売価格」、青い点線は「原油価格」となっていて、2005年から2018年までの価格推移が示されています。

青い点線(原油価格)にわずかに遅れて赤い線(ガソリン価格)が同じような動きを見せています。

これはガソリン価格が原油価格に連動していることを意味しています。

日本は原油を輸入し、国内でガソリンを精製すると説明しましたが、例えば輸入元であるサウジアラビアなどから日本に原油を輸送するには時間がかかります。

さらに、日本に到着後にガソリン生産がされてようやく市場に出回ります。

そういう事情により、ガソリン価格が原油価格の変動の影響を受けるのは1ヵ月程度後になるそうです。

原油価格はどうやって決めるの?

ガソリン価格に影響を与える原油価格ですが、では、原油価格はどうやって決められるのかを見ていきましょう。

メジェーからOPECへ

1970年代まではメジャーと呼ばれる国際石油企業が原油価格を決めていましたが、次第にOPEC(石油輸出国機構)が勢力を強めました。

OPECは中東を中心とした産油国によって組織され、産油国側の利益を守る目的で、価格や生産量の調整をする役割を果たしていました。

やがてOPECの基準石油価格が世界の原油価格の指標となりました。

石油の価格決定権を持っていましたが、一方的な値上げや、石油に代わるエネルギーや省エネの発展、OPEC以外の国での原油生産量の増加によって、1986年に価格は大暴落してしまいました。

その後、価格決定権は自由市場に移行。OPECの価格統制力は弱くなりましたが、それでも原油生産量や埋蔵量の大きさから、原油価格に大きな影響を及ぼす存在ではあります。

OPECから市場価格へ

世界の原油は中東のほか、北米、北海(欧州)でも産出されています。それぞれに取引される市場があります。

生産量を比較すると、中東産原油が最も多いですが、石油市場での取引が最も活発なのが、アメリカのニューヨークにある取引所です。

ちなみに、原油の取引は「先物取引」です。

先物取引とは石油を直接売買するのではなく、「石油を将来のある時期に、前もって決めておいた値段で売り買いする約束」の取引です。

石油は株の売り買いのように、一般の人が投資目的で取引することもできます。

北米の生産量は世界的に見ても少ないですが、ニューヨークの取引所での取引量は圧倒的に多いため、ニューヨークの市場価格が世界の原油の取引価格の指標になっています。もちろん、中東のOPEC加盟国も例外ではありません。

そのため、例えばアメリカ国内の問題でニューヨークでの原油価格が高騰すると、日本の輸入元である中東産原油の価格にまで影響を及ぼすおそれもあります。

中東産の原油はアジアの市場で取引されているのでアメリカの事情には関係ないはずですが、そういうことが起こり得ます。

「思惑」だけでも市場価格は左右される

原油は市場価格を指標にして価格が決められますが、先に少し触れたように原油先物として投機の対象でもあります。

つまり、実際の石油の産油量が減少したから「供給<需要」となって、原油価格が高騰するという値動きだけではありません。

「これから値上がりするんじゃないか」といった取引者の憶測や予測による「思惑」が原油価格を左右します。

過去に、サウジアラビアの国営石油会社「サウジアラムコ」の石油施設が攻撃され、原油市場では先物価格が急騰しました。

施設が破壊されたものの生産に異常なしだったとしても、はっきりした事実確認ができないうちに「生産が正常化するまでには長期間かかる」と憶測し、「生産量の減少で値上がりするんじゃないか。今のうちに買っておこう」という思惑の人が増えれば、原油の需要が一気に高まり、価格は高騰します。

こういう一面を見るだけでも、原油価格の値動きを考える時、協調減産といった産油国の動きや在庫状況や実際の需給だけでなく、戦争や紛争、社会情勢、世界経済や景気動向、災害、国内外での法律や条例や政策、他のエネルギー資源など様々な観点に注目する必要性が分かります。

ガソリン価格の仕組み

ガソリン価格はその価格構成のうち、約8割以上が原油代と諸税で占められています。

先に説明した通り、原油代は市場価格で決定されるので日々変動していますし、日本は原油を輸入するため、円安や円高といった為替レートの影響も受けています。

そのほか、製油所からの輸送費用なども含めてガソリン価格は決定されています。

ガソリン車とハイブリッド車はどっちが得?電気自動車やPHEV車と比較すると?

ガソリン価格が高騰している時代なのでガソリン車以外の車、「ハイブリッド車」「電気自動車(EV)」「プラグインハイブリッド車(PHEV)」がどれくらいのコストで乗れるのか気になります。

そもそもハイブリッドとかPHEVについてよく分かっていない方もいるはずです。

以下の記事ではそれらの車に加えて、水素自動車や燃料電池自動車(FCV)、クリーンディーゼル自動車(CDV)などの車について解説をし、人気のハイブリッドカーをランキングで紹介しています。

ガソリン価格の最新データまとめ

ガソリン価格の最新データの情報をまとめると、以下の通りです。

- 2024年12月中頃からガソリン価格が値上がり

- 値上げの原因は政府によるガソリン補助の段階的な縮小

- 2025年1月16日からのガソリン小売価格は1Lあたり5円ほど上昇する見込み

- 長期的な視野でガソリン価格の動向を予測するのはかなり難しい

- ガソリン価格は原油価格におよそ一か月遅れて連動しているので、近い将来の予想ならまだ分析しやすい

fv-300x176.jpg)