これまで社会問題とされた交通違反といえば「飲酒運転」や「高齢者の交通問題」等でした。しかし近年、「あおり運転」による事件・事故が最も注目される問題ではないでしょうか。

その発端となった事故が2017年6月の東名高速夫婦死亡事故。悲惨なニュースで世間が問題視するようになりましたが、その後もあおり運転の事件は絶えません。

このような背景から2020年6月より、あおり運転が厳罰化されました。

ドライバーである限り、誰もがあおり運転の被害に遭う可能性があります。万が一の場合、どのように対処すべきなのか。前もってできる対策はあるのか。

今回はあおり運転について詳しく解説します。

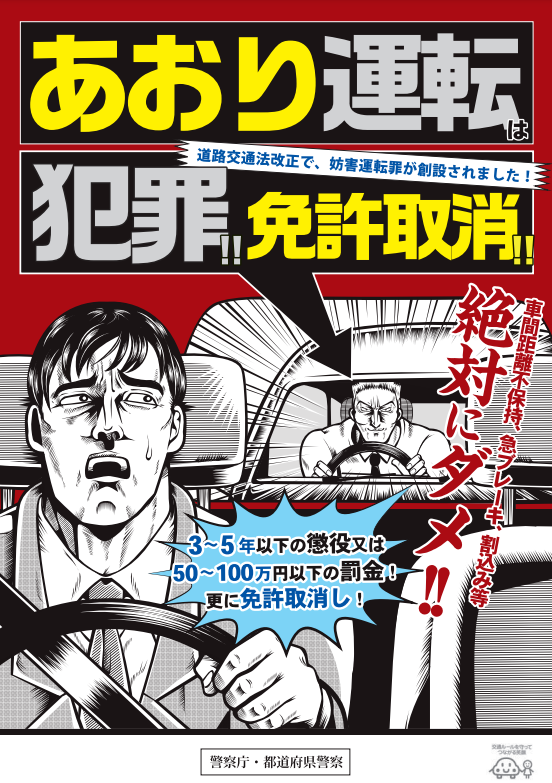

令和2年6月30日から「妨害運転罪」が創設

令和2年6月30日から「妨害運転罪」が創設。他の車両等の通行を妨害する目的で車間距離不保持や急ブレーキ禁止違反等の違反を行うことは厳正な取締りの対象となりました。(参照:警察庁)

- 車間距離不保持(車間距離を極端に詰める)

- 急ブレーキ禁止違反(急ブレーキをかける)

- 進路変更禁止違反(急な進路変更を行う)

- 追い越し違反(危険な追い越し)

- 通行区分違反(対向車線にはみ出す)

- 安全運転義務違反(幅寄せや蛇行運転)

- 減光等義務違反(執拗なパッシング)

- 警音器使用制限違反(不必要なクラクション)

- 最低速度違反(高速道路での低速走行)

- 高速自動車国道等駐停車違反(高速道路での駐停車)

上記の違反を他の車両等の通行を妨害する目的で行うと妨害運転となり、厳しい罰則が科されます。

あおり運転をした場合の罰則は次のとおりです。

- 罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

- 行政処分:違反点数25点

- 免許取消し(欠格期間2年)※前歴や累積点数がある場合には最大5年

ただし、これにより高速道路等で他の車両を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合は次の罰則となります。

- 罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

- 行政処分:違反点数35点

- 免許取消し(欠格期間3年)※前歴や累積点数がある場合には最大10年

このように「妨害運転」が厳格な取り締まりの対象となっています。

あおり運転の行為の種類

妨害運転罪の対象となる10類型の違反を先に挙げましたが、ここでは代表的なあおり運転の行為を7つに分類して紹介します。

1.極端に車間距離を狭める

後ろの車が前方車両にぶつかるほどの距離で近づく行為はあおり運転の典型的なパターンです。これをやられたことがあるというドライバーも少なくないかもしれません。

よくある事例が、片側一車線の狭い道路で、前の車がゆっくりしたスピードで走っているのに苛立つように後方車が接近するような状況です。

このような道路では追い越しは違反にあたりますが、痺れを切らしたように反対車線に入って追い抜くケースもありますし、実際にそうしなくてもスピードが遅いというアピールのために車を右手に揺らして追い越すような素振りを見せることもあります。

この行為で事故が起きた場合、前方の車とあおっている車自体はおろか、その周辺の車全体にまで事故が拡がる可能性もありますので、かなり危険なあおり運転といえるでしょう。

2.横からの幅寄せ・無理な割り込み

幅寄せは、車の側面から寄ってきて走行を妨害したり威嚇したりする行為です。映画のカーアクションでよく見かけますが、後方から車間距離を狭めるケースと同じく、事故につながる可能性が高いです。

後ろの車が前方車両に距離をつめてきた場合、前の車が与えられる影響は主に速度です。つまり、アクセルとブレーキによる動作に注意が向けられます。

一方、幅寄せの場合、寄せられた方の車は速度を落として回避するといった行動をとらなければならないほか、車の左右の動き、つまりハンドル制御にも影響をこうむります。

突発的に寄せられ、前後左右の動きが不安定になれば、大事故につながるおそれがあります。ケースとして多いのは、追い抜きの際に幅寄せしてぎりぎりの距離で前方に入る状況です。

これは無理な追い越し・割り込みといった単にあおり運転の意図があった場合に限らず、距離の判断を誤って結果的に幅寄せのように追い抜いてしまったということもあります。また、対車だけでなく、対自転車や対バイクといったケースもあります。

3.正当な理由のないクラクション

正当な理由のないクラクションも煽り運転(あおり運転)になります。1の「極端に車間距離を狭める」のように、前方車両の速度がゆっくりしている状況などで執拗にクラクションを鳴らすケースが多いです。

道路交通法の54条2項には「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」と規定されています。

威嚇等を目的にクラクションを使用した場合には違反行為に該当します。

また、執拗にクラクションを鳴らしながらその他のあおり運転を行うことも多いです。被害に遭うドライバーからすれば、聴覚的にも運転の妨害をされますし、精神的にも集中力を見だすような悪影響を及ぼされるため、たかがクラクションとはいえない悪質な行為です。

4.不必要なパッシング・ハイビーム

パッシングの本来の使われ方は状況によって様々なタイプのものがあります。場面としてよく出くわすのが、対向する右折車に道を譲るなど「先に行ってください」という合図かもしれません。そのほか、対向車のハイビームがまぶしいと告げたいとき。

相手の車に「ライトがついてませんよ」と知らせるとき。珍しいかもしれませんが、対向車による「この先、危険がありますよ」と教えてくれるケースなど。道を譲るためのパッシングとは反対に、「自分が先に行きたいから譲ってほしい」というパッシングもあります。

どのような使われ方でも何かを知らせたいサインですが、その前提として交通を安全に円滑に行うための意思表示ですので、パッシング自体が悪い行為というわけではありません。

例えば夜、灯りの少ない場所で、バチバチとパッシングされると、ドライバーの視覚に異変をもたらし、事故につながるおそれもあります。正当な理由もなくこれを行えば、単なる危険行為です。

これはハイビームでも同様です。故意に相手に嫌がらせをするために後方からずっとハイビームをつけっぱなしにして走行するなどはあおり運転です。

パッシングにしてもハイビームにしても、故意のあおり運転?それとも、そうでないのか?と判断がつきにくい場合もありますが、もしあおり運転であれば、その他のあおり行為も一緒に行ってくることが多いです。

5.執拗な追い回し

20分間ずっと追い回すあおり運転をした挙句、「殺す」と脅して逮捕されたというニュースがありましたが、これもかなり悪質な危険行為です。

高速道路であれば長距離が同じルートであるので、執拗に追い回しやすいともいえますが、一般道であっても、あおり運転のドライバーが自分の本来のルートから外れても追走するようなケースもあります。

あおり運転の状況はほんの数秒でも、大きな事故を招く原因となりますので、それを執拗に続けるのは事故リスクを高めることになります。

また、あまりにしつこくつきまとわれるので、なくなく車を停めたら暴力をふるわれた、脅迫されたといった二次的な事件にもつながりやすいです。

6.急ブレーキ

急ブレーキをかけて後方の車にあおるという場合もあります。これはあおり運転の仕返しなどのケースで見られます。相手の車が自分の車の後ろから車間距離を狭めてあおってきたのに対して、急ブレーキをかけてやり返すというような場面です。

ごく普通に運転している際、後方のあおり運転が突っ込んでぶつかった時などでは相手側が全面的に悪いですが、こちらが意図して急ブレーキをかけて追突した事故では責任を問われます。

また、その事故がもとで後方車両が続々と玉突き事故になることもあり、高速道路などでは危険度合いもさらに高まります。

7.ブロッキング(後方車の追い越しを妨害)

ブロッキングとは走行を阻害する行為で、後方から車の追い越しを妨害するものです。

後方の車が車線変更しようとするとそれに合わせて前方の車の車線変更、後方の車がふたたびもとの車線に戻ると、前方の車も戻って…という風に追い抜かせないようにします。

カーレースのような状況ですが、その二つの車だけでなく周囲の車の事故を誘発するようなものですので、あおられた方も挑発に乗って無理して追い越そうとしないほうが賢明です。

り、即免許の取り消し。再び取得するまでの期間は1年以上で、罰則は懲役刑という重い処分も検討しているそうです。

あおり運転の事例

今からあおり運転の事例を6つご紹介します。こうして見ると状況は様々ですが、どのケースでも命にかかわる危険な行為です。

危険なあおり運転が原因で前方の車がほかの車と衝突。衝突された車の女性が重体となった。

「危険運転傷害」と「道路交通法違反(ひき逃げ)の罪」に問われた男性に対して懲役6年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。

あおり運転によって、煽られた車が正常な運転をできずに無関係な車と事故を起こすようなケースも多いです。

以下はニュースでも話題となった「東名高速夫婦死亡事故」の概要です。

2017年の 「東名高速夫婦死亡事故」。追越車線に停車していたワゴン車に大型トラックが突っ込み、ワゴン車に乗っていた夫婦が死亡。2人の娘を含む合わせて4名が負傷。

直前にパーキングエリアでトラブルになった男にあおり運転による進路妨害を受けて停止していたことが事故につながった。

この男は自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)などの疑いで逮捕。「危険運転致死傷罪」により懲役18年の判決。

あおり運転によって車が横転するなど大事故につながるケースも多いです。

男が1.7 kmにわたってごみ収集車をあおり、ごみ収集車は横転。ごみ収集車のドライバーは首などを負傷。男は「危険運転致傷容疑」で逮捕されたが、容疑を否認している。

あおり運転で殺人容疑が適用されたケースもあります。懲役16年は甘くないか?と感じてしまう悲惨で悪質な事件です。

車がバイクに追突してバイクの男性が死亡。

車の運転者は「自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の現行犯」で逮捕。「殺人及び道路交通法(ひき逃げ)違反被疑」で再逮捕。

男は殺意を否認しているが、バイクを執拗に追いかけた上、追突した後に「はい終わり」と発言をしていたことが男の車のドライブレコーダーに記録されていた。

裁判長は「殺人罪」を適用し、懲役16年を言い渡した。被告側は1審判決を不服とし、高等裁判所控訴した。

こちらも有名なあおり運転の事件です。運転そのものよりも、運転を起因とする暴力行為である「ロード・レイジ」で話題となりました。

男女が前方を走っていた自動車にあおり運転を繰り返したうえ、無理矢理に停車させた。男は停車したドライバーに怪我を負わせた後も執拗に殴った。女は被害者を殴る様子を笑いながら携帯電話で撮影。男女は逃亡を図ったことから男を全国に指名手配した。男は「傷害容疑」で、女は「犯人蔵匿および犯人隠避容疑」で逮捕。

あおり運転のあおり方は様々ですが、最近ではエアガンを使った事件が起きました。

高速道路でワゴン車の男が前方を走る車にロード・レージを繰り返したうえ、エアガンを発射。「器物損壊罪の疑い」でこの男を逮捕。

県警は道路に物を投げつけたり、発射したりする行為が「道路における禁止行為」にあたるとして「道路交通法違反(道路における禁止行為)の容疑」も加えたうえで送検。

あおり運転は行為そのものも違反ですし、二次的な大事故になる可能性も高いです。

あおり運転の対処法

あおり運転に遭ったとき、どのように対処するのがいいのか?

1. 挑発にのらない・感情的にならない

煽られた場合には感情的にならず、煽る車に関わらないようにしましょう。追い越し車線にいるときは左側へと移動するなど、相手といざこざにならないような判断に努めないといけません。

実は次のような事件のように、煽られた運転手も罪になるケースもあります。

後方の車にあおり運転をされたため、94 km/h(最高速度60 km/h)で運転した前車の運転者に対し、刑法の緊急避難が成立するとした判決が破棄され、改めて「罰金刑(減刑なし)」となった。

この判決で裁判官は「路側帯などに入ってやり過ごすことができた」の旨を述べ、大幅な速度超過に対し緊急避難は成立しないとした。

後ろから煽られた車が一般道の国道で90キロ以上で走行してスピード違反し、最初は緊急避難として判決がくだされましたが、それが破棄されて罰金刑となった事件です。

確かに、理由はどうであれ一般道で94km/hで走るというのは歩行者なども含めて大きな交通事故につながりかねない運転行為です。

もちろん、挑発にのって「煽り返す」「仕返しをする」というのもこちらの罪にもなる可能性が高いですし、危険なことなのでやめましょう。

2.安全な場所に停車する

煽られた際、こちらが適切な対応をしたと思ってもしつこく煽り続けてきたり追い回してきたりするケースがあります。

そのときには安全な場所、すぐに人の助けを呼べるような場所などで停車しましょう。高速道路などではサービスエリアやパーキングエリアなどが望ましいです。

路肩や交通量の多い路で停車すると、追突事故に巻き込まれるおそれもありますので、そういった状況判断から適切な場所を探すのも大事です。

3.ドアをロックして窓を閉めて通報

ニュースを見ていると、窓を開けてやり取りしようとして殴りかかられたり、車の外に出て暴力を受けたりといったケースも多いです。

停車しても車から出ないようにしましょう。ごく一般的な接触事故などでは話し合いが必要になりますが(その場合でも通報は必要です)、あおり運転ではそういうコミュニケーションはまったくの不要です。

一方的な暴力の危険性が高いため、すぐに警察に通報しましょう。

4.スマホなどで撮影

もし同乗者がいればスマホやデジカメなどで録画しておいてもらうのも対策となります。

ドライブレコーダーを搭載した車であっても死角になる範囲もありますし、あおられている場面や下車して暴力的なふるまいをしてこられた場面、相手のナンバーなどの記録をとっておくことで有力な証拠となります。

あおり運転の対策・予防法

あおり運転を起こさせないようにすることも大切です。

1.ドライブレコーダーを搭載する

ドライブレコーダーとは車に搭載する映像記録の装置です。フロント部分の前方だけのものや、前後2カメラなど様々なものが販売されています。

現在のところ、搭載義務はありませんのでつけていない車も少なくありません。しかし国土交通省がドライブレコーダー搭載の義務化を検討しているそうです。

ドライブレコーダーを搭載することで警察の捜査や裁判で有力な証拠となります。また、ドライブレコーダーを搭載していることを示すステッカーを貼っておくなどしても、あおり運転の抑止になるかもしれません。

2.安全運転・適切な運転

煽る側も何の理由もなければ煽ることはできません。もちろん煽られた側も悪いというわけではありませんが、常日頃から安全運転を心がけたり、その状況に適した運転をしたりするように努めることは大事です。

例えば周囲の車のスピードを考えずに、あまりにのんびりと走っている場合など、それが違反でなくても他のドライバーにストレスを与えることになりかねません。

ルールを守ったうえ、さらに思いやりのある運転を心がけているとトラブルにも巻き込まれにくいです。

まとめ

今回は「あおり運転」について様々な面から解説しました。あおり運転はその語義にしても法的な定義においても明白ではありません。

一般的にあおり運転とは車間距離を極端につめたり、理由もなく執拗にパッシングやハイビームしたりといった威嚇行為や嫌がらせ行為をさします。それに加えて運転を起因とする暴力行為も含まれて使われる場合もあります。

煽り運転の種類は極端に車間距離を狭める、正当な理由のないクラクションなど様々です。気になるのはどれくらいの交通違反で罰せられる可能性があるのか?ですが、あおり運転の行為のほとんどが現行の罪に該当する可能性が高いです。

あおり運転をされたときには挑発にのらない・感情的にならない、安全な場所に停車する、通報する、車からおりないなど、まずは自分の身を回るような行動をとりましょう。決して相手にやり返そうと思ったり、相手のペースにのったりすることはいけません。